Les assemblées anabaptistes-mennonites de la Meuse

XIXe - XXe siècles

Par Frédéric Schwindt[1]

L’Eglise Mennonite de la Meuse existe depuis 1832[2] mais, faute de documents, elle demeure à ce jour mal connue. Avec la Haute-Marne, ce département se trouve de surcroît à l’extrémité du front pionnier qui, entre la guerre de Trente ans et la Révolution industrielle, a conduit les descendants des Frères Suisses de l’Alsace jusqu’à la Champagne. Ces dernières communautés n’ont donc jamais été très denses et elles se sont par la suite en grande partie assimilées dans l’ensemble français[3].

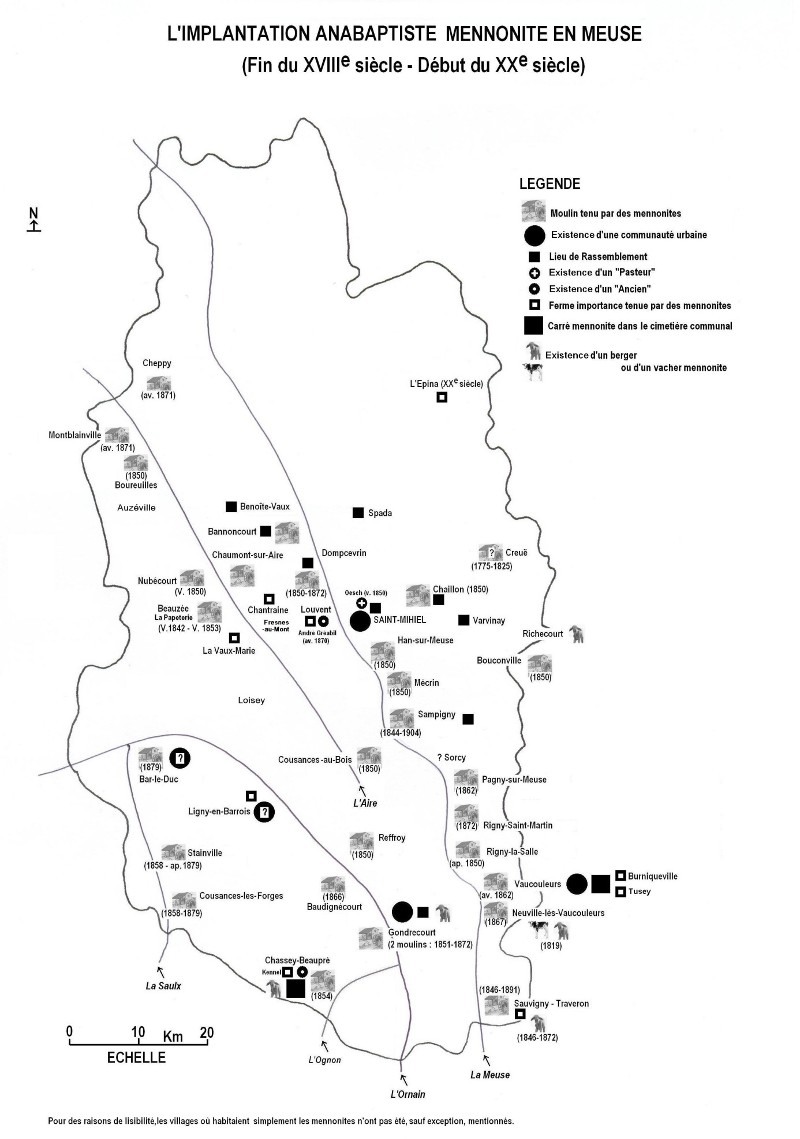

Les articles de Pierre Sommer, publiés autrefois dans Christ Seul, ont permis d’identifier plusieurs lieux de rassemblement au XIXe siècle, des villages comme Dompcevrin ou Benoîte-Vaux qui sont tous situés dans le centre du département et entre les vallées de la Meuse et de l’Aire[4]. En revanche, les « Carnets de la Meuse », les registres dans lesquelles les Anciens notaient les cérémonies n’ont pas été conservés[5]. Les historiens se sont donc surtout appuyés sur les grandes enquêtes ordonnées par le ministère de l’intérieur au XIXe siècle. Dans sa thèse magistrale, Jean Séguy cite fréquemment cette région qui lui est pourtant moins familière que l’Alsace ou la Franche-Comté mais depuis ses travaux novateurs[6], de nouveaux fonds sont heureusement apparus à la suite notamment du versement des archives villageoises : dénombrement de population, matrices fiscales, cadastres, élections etc. Différentes monographies sont également disponibles sur des familles ou des lieux particuliers. Les lecteurs de Souvenance Anabaptiste ont ainsi pu découvrir en 2009 l’existence du carré mennonite du cimetière de Vaucouleurs[7]. Pour finir, l’apport des généalogistes, par exemple celui de Jean-François Lorentz, ne saurait plus être aujourd’hui contesté[8]. En Meuse, la publication de l’Etat-Civil par une association de généalogie puis sa numérisation et sa mise en ligne par les Archives Départementales permettent de suivre sans trop de difficultés les familles anabaptistes à la trace.

Ces sources situées « au raz du sol », ce qui ne fait pas injure à la modestie mennonite, permettent de découvrir la vie quotidienne des anabaptistes au XIXe et au début du XXe siècle ainsi que leur intégration progressive au milieu local. Certaines hypothèses peuvent même être reconsidérées sous un jour nouveau, par exemple l’implosion de l’assemblée de Saint-Mihiel après 1870 attribuée par Jean Séguy au service militaire et à l’émigration,

Surtout, les archives dessinent une chronologie relativement nette. Les années 1820-1840 voient l’arrivée des « pionniers », des bergers et des meuniers qui remontent progressivement les vallées. Entre 1840 et 1870, vient le tour de fermiers encore mobiles qui constituent néanmoins un réseau de mieux en mieux structuré. Enfin, entre 1870 et 1914, la IIIe République conquérante engage une assimilation d’autant plus facile à réaliser que la communauté locale tend depuis plus longtemps encore à se rompre en deux groupes culturellement distincts.

1 – Vers 1820 – 1840 : le temps des bergers et des meuniers.

Si des individus isolés mais aussi des familles mennonites sont signalés en Lorraine depuis le XVIIe siècle, l’arrivée en Meuse est, dans l’état actuel de la documentation, un phénomène purement contemporain.

La Lorraine centrale, le Pays Haut et le nord de la Meuse ont été en grande partie délaissés par les communautés qui leur ont préféré le massif vosgien, la Moselle Est, la vieille Meurthe, le Toulois et la haute vallée de la Meuse[9]. Le front pionnier qui s’est développé en trois étapes a pris la forme d’un croissant centré au XVIIe siècle sur la tête de pont de Sainte-Marie-aux-Mines. Des individus isolés arrivent dès 1650-1670 dans le pays de Sarrebourg et de Sarreguemines. Une première branche nord gagne l’Est de la Moselle à la fin du XVIIe siècle mais elle ne se structure qu’au XVIIIe. Avec un siècle de décalage, le même phénomène se produit ensuite au sud mais par Saint-Dié, Lunéville, Darney, la Meuse et enfin la Haute-Marne, la progression se faisant en général en remontant les vallées.

Le premier mennonite meusien : « Christien Amstuty ».

Il n’est pas impossible que quelques bergers soient passés par là sous la Révolution ou sous l’Empire, les mennonites ayant entretemps obtenu la plénitude des droits civiques, voire même dès l’Ancien Régime. Récemment, une famille Vinclaire (Vincler – Vinkler) qui aurait vécu du milieu du XVIIIe siècle à la Restauration a été découverte sous les côtes de Meuse (Loupmont, Buzy, Creuë, Boncourt-sur-Meuse, Saulx-en-Woëvre)[10]. Elle aurait été liée à une famille Chenelle de Moncel (? Kennel) et à une famille Hirsch de Sorcy (? Hirschi). Si les patronymes paraissent au départ mennonites, ce clan s’était rapproché de l’Eglise Réformée : un mariage a été célébré au temple de Nancy et les documents mentionnent l’existence de parrains et de marraines donc des baptêmes d’enfants. Si certains sont laboureurs ou tuiliers, il y a aussi des meuniers et même, en 1817, un « militaire à la retraite », ce qui prouve le degré d’assimilation de la famille.

Le premier cas attesté remonte seulement à 1819, lorsqu’un certain Christien Amstuty[11] - Suisse de Nation cité l’année suivante comme anabaptiste dans un recensement des protestants meusiens - épouse une catholique à Neuville-lès-Vaucouleurs[12]. La femme n’est pas du village mais d’Uruffe, une localité de Meurthe & Moselle proche où semble-t-il ce berger résidait auparavant. A cette époque, les mennonites sont en effet encore très mobiles, notamment sur la frange la plus avancée vers l’ouest de leur « front pionnier » où ils sont surtout représentés par des bergers et par des meuniers.

Pourquoi des bergers et des meuniers ?

Les bergers et les meuniers mennonites appartiennent fréquemment aux mêmes familles et leurs activités sont même complémentaires. Au cours de ses divagations, le berger peut repérer les exploitations qui recherchent des ouvriers agricoles ou mieux celles dont les baux arrivent à échéance puisque les anabaptistes refusent encore de devenir propriétaire. Ceci explique que les enfants naissent souvent dans des lieux éloignés les uns des autres, les familles se déplaçant d’une ferme à l’autre au rythme des locations. Les bergers peuvent aussi rechercher les endroits les plus favorables au mode de vie anabaptiste : des lieux calmes et isolés, conformes au principe de « non-mondanité » et où il sera possible de regrouper amis et cousins pour des fêtes familiales et des cérémonies sans provoquer de questions dans la population environnante. Or, en Meuse, les moulins sont fréquemment construits à l’écart et il s’agit de propriétés très vastes.

Depuis le XVIe siècle, les anabaptistes ont développé une compétence particulière en matière d’hydraulique car c’est un savoir que l’on peut emmener avec soi, notamment en cas de persécution. Il y a quelques années, une exposition tenue au Luxembourg a mis en valeur l’importance de ces familles qui ont parfois dirigé tous les moulins d’une même région. L’écrivain américain Jeff Gundy (Von Gunden, Fongon, Condi) signale que son ancêtre, le premier à avoir migré de la Moselle vers l’Illinois autour de 1840, avait d’abord travaillé dans un moulin puis dans une distillerie (propriété d’un certain Jacob Augspurger) avant de s’installer dans une ferme lorsque le reste de la famille put entreprendre la traversée pour le rejoindre[13]. Des techniciens mennonites sont aussi observés dans des travaux annexes comme le drainage. Plusieurs centaines d’hectares ont ainsi été aménagées dans le Toulois au XIXe siècle et, encore aujourd’hui, des associations humanitaires mennonites interviennent en Afrique sur des projets d’irrigation.

Une dynastie de meuniers : les Dotweiler (Dettweiler) vers 1840.

Avant 1850, la documentation est limitée en général à quelques rares mentions dans les registres d’Etat-Civil : une naissance, un décès, parfois un mariage, un acte plus détaillé qui permet heureusement d’en apprendre un peu plus. Comme les familles refusent de devenir propriétaires, car il ne faut pas s’attacher aux biens de ce monde, il n’y a rien à espérer du côté des matrices fiscales ou du cadastre. Or, à cette époque, le suffrage est censitaire, c’est-à-dire qu’il est conditionné par un certain niveau de propriété et de fortune. Il y a donc peu de chances de trouver les mennonites sur les listes de votants[14], d’autant qu’au nom du principe de « non-mondanité », ils ne souhaitent pas encore participer à la vie politique et sont soucieux de demeurer presque invisibles.

C’est donc le hasard seul qui permet parfois de les voir apparaître et à condition d’attraper ce signe comme le bout d’une pelote et de tenter ensuite de dévider l’écheveau. A l’occasion de la guerre de 1870, les actes d’option pour la nationalité française des Alsaciens-Lorrains donnent le nom de nombreux anabaptistes[15]. A l’automne 1872, une certaine Barbe Schertz, 15 ans (née à Longeville-lès-Saint-Avold en 1857), opte depuis la commune de Cheppy, près de Varennes-en-Argonne. Qu’est-elle donc venue faire là ? Une recherche rapide dans les tables de mariages de ce petit village d’agriculteurs révèle l’existence d’une cousine : Bibi (diminutif de Barbe, née en 1841 à Montblauville) Dotveiler mariée à un catholique Claude-Louis Clausse. Si son père Jacob (né à Strasbourg en 1810) vient juste de décéder en juillet 1871, sa mère, dénommée aussi Bibi (née Cherts en 1816) est toujours de ce monde. Or, Jacob était meunier. Grâce aux renseignements transcris dans son acte de décès relativement détaillé, il est possible de retracer ses diverses pérégrinations : l’Alsace, la Bavière, Beauzée-sur-Aire puis Montblainville - deux autres localités un peu plus au sud de l’Argonne – et enfin l’installation à Cheppy.

Or, Beauzée, un petit bourg à la frontière du Verdunois et du Barrois, est connu depuis le Moyen Age pour posséder un écart appelé la Papeterie, en fait quelques maisons et un moulin. C’est là que le père de Jacob, Joseph (né vers 1775) lui-même fils d’un autre Joseph (né vraisemblablement vers 1750), tous meuniers, est mort en 1848 à l’âge de 73 ans. D’autres de ses enfants ont vécu à Beauzée : Henriette, Anne-Marie, Jacob, Joseph et Jean. La première femme de Jean, Catherine Mozer, est morte à Vittel et leurs premiers enfants sont nés à Saint-Mihiel. Il s’est ensuite remarié avec Anne Schertz, sans doute la sœur de sa propre belle-sœur. Ses sœurs et lui sont nés en Bavière, à Deux-Ponts (Zweibrücken), comme d’ailleurs leurs époux respectifs Joseph Hauter et Jean Stalter qui sont fariniers et meuniers à Beauzée et à Boureuille, un village voisin. Sa fille aînée, Madeleine épousera à son tour Joseph Saltzmann, né à Gueblange (Moselle) et meunier à Nubécourt. Il y a 8 kilomètres entre Beauzée et Nubécourt, le village de la famille maternelle du président Poincaré. Les beaux-parents sont bien entendu également meuniers, d’abord à Cousances-aux-Bois, près de Commercy, puis à Bouconville lorsque la mère a repris elle-même la responsabilité d’un moulin suite au décès du chef de famille. Or, mais ce n’est guère une surprise, son nom de jeune fille est Schertz !

L’aîné des Dotveiler, Joseph, apparaît quant à lui dans les registres de Bar-le-Duc, le chef-lieu du département. Veuf en 1831 de Marie Zimmerman, il s’y remarie en 1842 à Jacobée Roggy. Un peu plus tard, on découvre aussi à Bar-le-Duc la trace de Barbe Dotveiler, une sœur des précédents qui aurait vécu à Auzéville-en-Argonne au même moment où ses frères étaient à Bar-le-Duc et à Beauzée. Et puis après 1853, rien ! Le clan disparait des registres comme d’ailleurs les Roggy de Loisey et de Fresnes-au-Mont avec lesquels ils sont vraisemblablement liés. Plus aucune trace d’eux, à part le lignage resté à Cheppy. Pure supposition, l’ensemble du groupe aurait déménagé de manière coordonnée pour une autre région voire, comme cela est prouvé pour les Roggy, pour l’outremer[16].

Cet exemple est un cas d’école. Il résume à lui seul l’histoire des mennonites lorrains. Les deux ou trois familles du clan se fréquentent depuis plusieurs générations et elles se sont suivies de l’Alsace à l’Argonne via les Vosges et Saint-Mihiel, une ville où une communauté importante existait alors. La ville possède en effet déjà un attrait comme le prouve également la mention de Bar-le-Duc. Tous œuvrent dans les moulins. Les plus jeunes partent d’ailleurs faire leur apprentissage chez des cousins ou chez des beaux-frères, comme garçons-meuniers, avant de pouvoir eux-mêmes se marier et s’installer. S’ils bougent encore beaucoup, au gré des baux, ils partagent une culture commune, tant technique que religieuse, entretenue à la fois par une large endogamie et une forte homogamie.

Les actes n’en disent rien mais on imagine que le moulin de Beauzée a servi de lieu de rassemblement. Lorsque Joseph est mort en 1848, le décès n’est déclaré que deux jours plus tard à la mairie et pourtant il y a moins d’un kilomètre de distance entre le bourg et son écart. Aussi, comme cela se faisait en Moselle à la même époque, le temps écoulé a pu servir à organiser des obsèques et une inhumation dans un lieu privé différent du cimetière municipal.

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, la plupart des moulins du sud-meusien sont tenus par des mennonites[17], ce qui relativise la vision préconçue de familles très isolées. La solidité des premières communautés meusiennes n’est d’ailleurs pas venue de leur nombre mais plutôt de leur capacité à construire ou du moins à entretenir un réseau, un réseau qui fonctionne tant que les membres partagent les mêmes valeurs et un mode de vie identique. Les relations familiales paraissent intenses et elles se doublent vraisemblablement d’un soutien financier ou du moins d’une caution mutuelle pour la prise à bail des moulins. Le moulin est ainsi placé au cœur du système. C’est autour de lui que les communautés s’organisent puis se structurent lors de la deuxième phase du peuplement, ce qui explique aussi la localisation des premiers groupes et la progression du « front pionnier » mennonite le long des rivières. Depuis les Vosges de l’Ouest, les anabaptistes sont en effet remontés par la vallée de la Meuse, pour couvrir le secteur entre Vaucouleurs et Saint-Mihiel, et ensuite par la Saulx, l’Aire et ses divers affluents pour gagner le plateau boisé au centre du département et le massif Argonnais.

2 – 1840 – 1870 : l’enracinement.

Les moulins sont restés durablement des points de ralliement pour la communauté. Encore en 2007, l’un d’entre eux a d’ailleurs servi de lieu de réunion pour une assemblée de l’A.E.E.M.F. (Association des Eglises Evangéliques Mennonites de France). Mais dès le milieu du XIXe siècle, l’enracinement dans le département s’était poursuivi par d’autres voies.

Compter les anabaptistes.

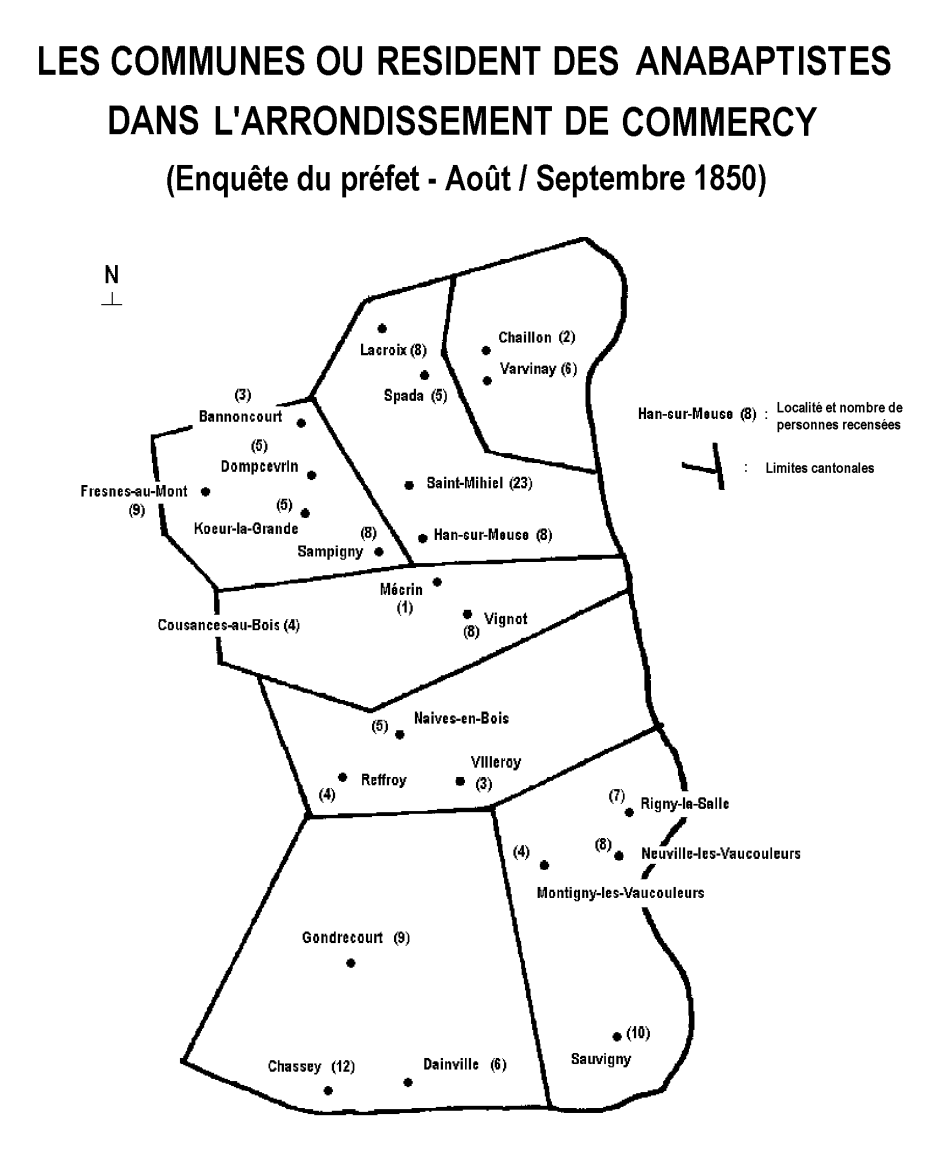

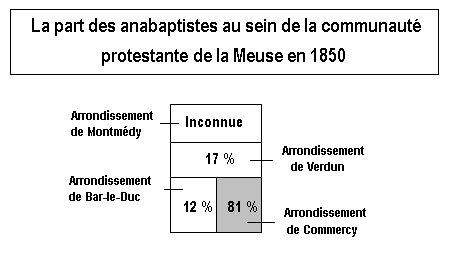

A partir de l’annuaire actuel, il est possible de dresser une carte des descendants de ces premiers anabaptistes meusiens, à condition bien sûr de se contenter des patronymes les plus caractéristiques et d’accepter de compter des familles qui ont parfois perdu tout souvenir de leurs origines. Or, cette approche souligne, encore aujourd’hui, l’importance de trois foyers principaux qui apparaissaient déjà dans les enquêtes du XIXe siècle sur la haute vallée de la Meuse, la vallée de la Saulx et le Clermontois[18]. Jusqu’à la fin du Second Empire, le ministère de l’intérieur et les préfets surveillaient en effet de près les minorités et tout particulièrement les anabaptistes. Avant de répondre à certains responsables communautaires qui avaient sollicité une aide de l’Etat, le ministère des cultes avait ainsi lancé une grande enquête dans l’Est du pays en 1850[19]. Selon cette source, 162 mennonites vivaient alors dans l’arrondissement de Commercy, soit plus de 80 % de l’ensemble de la communauté protestante du secteur, une part bien plus importante que dans les autres arrondissements meusiens[20].

Des familles isolées dans des écarts et des moulins.

Selon le préfet, il y aurait alors eu 34 familles réparties dans 24 communes. Alors qu’en Moselle ou dans les Vosges, les mennonites avaient pu constituer des groupes structurés, ici ils demeurent relativement isolés et la communauté n’est pas encore stabilisée. Il s’agit de ruraux qui déménagent fréquemment lorsque s’achèvent les baux de leurs fermes. L’existence des lieux de rassemblement devait donc être cruciale afin de préserver un niveau minimum de vie communautaire. Cet isolement les conduisait tout naturellement à accroître leurs relations avec les autres habitants.

Des amitiés hors du groupe.

A partir de 1842, chaque fois que Joseph Dotveiler ou un membre de sa famille effectue une déclaration en mairie (naissance, décès, mariage), des habitants du village, agriculteurs ou artisans, sont mentionnés comme témoins et expressément comme des « amis » de la famille. L’instituteur du village - un laïc mais à une époque ou le curé détient encore un large contrôle sur l’école - devient même un intime de Joseph. Les anabaptistes ne sont donc pas complètement coupés de la population ambiante alors même que leur sociologie professionnelle tend à se diversifier.

Premiers craquements dans la vie communautaire.

Par définition, les premiers arrivants se retrouvent loin d’une communauté organisée. Certains vont même vivre des années dans un milieu presque complètement catholique, ce qui se traduit pour eux sous la forme d’une double difficulté sociale et religieuse. A quel milieu et à quel culte en effet se raccrocher ?

Il n’est donc pas étonnant de trouver de nombreuses unions mixtes au niveau de cette première génération. Christian Amstuty épouse une catholique et les cas demeurent assez nombreux dans les années 1830-1840 avant de baisser dans la deuxième partie du siècle. La densification relative des assemblées permet ensuite de trouver plus facilement une épouse, parce qu’il est désormais possible de s’employer jeune chez des coreligionnaires et non chez des catholiques, ou d’en faire venir une de Moselle voire d’Alsace grâce aux relations qui auront été liées sur place. Les unions mixtes ne repartent ensuite de l’avant qu’à la fin du XIXe siècle et surtout au XXe siècle lorsque les liens communautaires commencent à de distendre et que les barrières interreligieuses s’assouplissent. L’existence d’une structure patriarcale, les garçons travaillant sur l’exploitation du chef de famille, père, oncle ou frère, et les réalités décrites précédemment expliquent cependant le maintien d’un taux élevé de célibat définitif déjà remarqué lors de l’enquête mentionnée précédemment. Ceci provoque une importante perte en ligne qui explique sans doute mieux que l’émigration vers l’Amérique les difficultés démographiques de la communauté meusienne.

Le problème se pose aussi en termes religieux. En 1850, une demande est adressée aux autorités pour qu’elles autorisent le pasteur réformé de Bar-le-Duc à venir célébrer quatre fois l’an le culte à Gondrecourt. Le maire propose même de prêter une salle. Or, cette requête est suivie d’une liste de familles réformées et mennonites. En situation plus que minoritaire, des fidèles se sont donc rapprochés de leurs frères réformés pour solliciter, et c’est une vraie rupture par rapport aux pratiques anabaptistes, les services d’un pasteur professionnel. L’anecdote n’en est pas une puisqu’au même moment la communauté de Saint-Mihiel s’engage sur une voie similaire.

Une diversification professionnelle.

Au cours des années 1860, un début de spécialisation professionnelle apparaît à côté des moulins. Tandis que le frère aîné reste meunier, des cadets ou des cousins deviennent négociant en grain ou en farine, s’occupent du transport de ces marchandises ou s’investissent dans la boulangerie et la brasserie. Les nouveaux venus s’écartent en revanche complètement de la meunerie – peut-être parce qu’il n’y a plus de moulins disponibles - pour prendre en location des fermes isolées comme celle de Burniqueville, à proximité de Vaucouleurs, ou de Louvent située entre Saint-Mihiel et Dompcevrin. La possession de terre n’étant pas encore à l’ordre du jour, les familles déménagent encore à la fin des baux si elles ont pu trouver mieux. Les garanties demandées sont en revanche fréquemment apportées par les autres familles et, en cas de difficulté, la communauté vient au secours de l’exploitant défaillant pour lui éviter d’avoir recours au crédit.

Un sentiment de méfiance qui perdure : le cas de la ferme de Louvent.

Si les anabaptistes font à présent partie du paysage, un sentiment de méfiance perdure pourtant longtemps. Sur la route qui conduit de Saint-Mihiel à Dompcevrin, en rive gauche de la Meuse, se trouve la ferme de Louvent. Dans les années 1970, on expliquait encore aux enfants du village, j’en étais, que les habitants de la ferme étaient des gens peu communicatifs et en tout cas bizarres. Pourtant, la ferme était devenue une simple maison d’habitation et cela faisait bien longtemps qu’elle n’appartenait plus à des mennonites. Mais le préjugé était resté.

Or, cent ans plus tôt, lors de la grande enquête de 1850, de telles remarques étaient déjà apparues. Les maires devaient simplement déclarer le nombre de familles anabaptistes résidant dans leurs communes mais plusieurs n’ont pas manqué alors d’émettre un jugement. Tel premier magistrat affirme qu’il n’y a heureusement chez lui que « de bons citoyens et de bons chrétiens », ce qui montre au passage l’incompréhension quant à la religion des anabaptistes. Tel autre les compare aux juifs. Aussi, si certains indices prouvent que les mennonites pouvaient créer des liens avec certains habitants au milieu du XIXe siècle, l’intégration est encore loin d’être réalisée.

Le problème de l’émigration : l’exemple de la famille Roggy.

L’intégration n’est d’ailleurs pas un objectif en soi, du moins à cette époque, car la communauté est toujours susceptible de s’en aller ailleurs. La question de l’émigration pose d’ailleurs problème à l’historien car si les parcours individuels ou ceux de certaines familles sont assez faciles à suivre, il est en revanche bien plus compliqué d’évaluer globalement le phénomène ainsi que ses conséquences sur la communauté. Pour la Lorraine, moins d’un millier d’individus serait parti pour l’Amérique au XIXe siècle et ce flux a beaucoup diminué après 1850. Les listes d’optants Alsaciens-Mosellans après la guerre de 1870 et les fichiers américains permettront peut-être d’identifier quelques meusiens mais l’affaiblissement des assemblées meusiennes paraît davantage causé par l’exode rural et donc par le mouvement vers la France de l’intérieur. Si la bibliographie mentionne des cas assez fréquents de départs pour l’Amérique depuis la Moselle et l’Alsace, en gros sous le Premier Empire et la Restauration, les cas sont très rares en Meuse pour la raison évidente que la communauté s’y est densifiée plus tard, au moment même où le flux vers les Etats-Unis commençait déjà à se tarir.

Un cas de migration vers l’Empire colonial français tout en rebondissement est en revanche bien connu[21]. Un couple Roggy, identifié en 1850 à Fresnes-au-Mont (village du canton de Saint-Mihiel où l’un de leurs enfants est né), fait en effet le choix de l’Algérie en même temps que des cousins installés en Champagne, en Alsace et en Franche-Comté. Arrivés de Suisse à Sainte-Marie-aux-Mines au XVIIe siècle, le clan est passé en Alsace Bossue et en Moselle Est à l’occasion de l’expulsion de 1712. Au milieu du XIXe siècle, différentes branches se sont installées en Bourgogne, en Champagne et en Meuse. Mais au milieu du XIXe siècle, ils sont apparemment tous sur le départ et d’une manière qui paraît coordonnée. Dès 1850, ceux de Haute-Marne (Roggy-Schantz) partent pour les Etats-Unis. Le couple de Fresnes-au-Mont (Roggy-Schantz également) embarque à Marseille en 1853 à destination de l’Amérique mais ils arrivent finalement en Afrique du Nord. Les cousins (Roggy-Gerber) de la Fère-Champenoise, dans la Marne, font de même en 1856 en direction de l’Algérie (Philippeville). Pour finir, une quatrième branche (Roggy-Riedl-Nafziger) de Bourgogne gagnera l’Argentine en 1875.

Si les correspondances avaient été conservées, on trouverait sans doute la preuve que les pionniers ont appelé leurs cousins à les rejoindre en leur vantant les qualités de ce nouveau territoire[22]. L’attrait de l’Afrique du Nord paraît aussi avoir été préparé par le stationnement de jeunes mennonites appelés là lors leur service militaire[23]. Jacques Roth, avant de rencontrer les Roggy, servait ainsi à Philippeville en 1854. Une vingtaine d’années plus tard, le fichier des optants mentionne d’ailleurs encore un certain nombre d’individus aux noms typiquement « anabaptistes » servant en Algérie[24]. En Algérie, la famille Roggy s’installe donc dans la région de Philippeville avant de se déplacer dans celle de Bône puis de Sédrata où leurs qualités d’agriculteurs et de meuniers sont appréciées. Rapatriés en métropole après 1962, après avoir perdu plusieurs des leurs lors des deux conflits mondiaux, ils ont gardé des liens très forts avec ce passé. Isolée dans un monde nouveau, la famille s’était en revanche assez vite intégrée à l’Eglise Réformée, sans doute dès la fin du XIXe siècle, ce qui n’est pas sans rappeler les évènements similaires ayant affecté les communautés de Gondrecourt et de Saint-Mihiel à la même époque.

L’intégration chez les vivants mais aussi chez les morts : la question du cimetière.

Trouver sa place dans le cimetière est aussi important que de trouver sa place dans le village. Or, la création de carrés plus ou moins aménagés et réservés dans le cimetière communal est un phénomène difficile à interpréter car il peut être à la fois un signe d’intégration et de résistance. En Alsace, dans les Vosges et en Moselle Est, des cimetières anabaptistes complètement privés, dont certains ont été inscrits à l’inventaire des monuments historiques, sont connus parfois depuis la fin du XVIIIe siècle[25]. Mais la pratique la plus courante fut longtemps d’inhumer les morts à côté de leurs fermes, dans un terrain volontairement mal identifié[26]. Puisqu’il ne faut pas s’attacher aux choses de ce monde, les tombes ne comportaient pas de monument et elles disparaissaient assez vite. Au début du XIXe siècle, les communautés ont néanmoins commencé à délimiter un espace spécifique, voire à l’entourer d’un mur puis à y placer des dalles funéraires gravées. Dans certains secteurs, les mennonites étaient d’ailleurs tellement isolés des autres habitants, dans des régions d’habitat très dispersé, que la création de ces cimetières personnels était devenue une obligation dès lors qu’il ne fut plus possible de procéder de la manière traditionnelle. De plus, même les cimetières « publics » se sont lentement laïcisés à partir de la Révolution, la loi n’était pas toujours appliquée à la lettre et les curés y ont longtemps conservé une large autorité. Les anabaptistes enterrés dans les cimetières communaux se voyaient donc seulement proposer le carré des réprouvés, celui des vagabonds, des suicidés et des hérétiques. En Moselle, ils ont également voulut échapper à la « guerre des cimetières » qui a opposé catholiques et protestants au XIXe siècle. Après l’annexion de 1871, lors du Kulturkampf, Bismarck tenta d’ailleurs de souffler sur les braises encore rouges du conflit intercommunautaire. Là, il était donc tout naturel que les anabaptistes désirent posséder leurs propres cimetières.

En Meuse, la documentation ne livre en revanche aucune trace d’un tel conflit. Les premiers immigrants ont sans doute été enterrés près des moulins et des fermes, même si rien aujourd’hui ne permet de le savoir, ou dans le cimetière communal sans que personne ne trouve à l’époque à y redire. Comme les tombes mennonites étaient très simples, on hésitait même parfois à y placer une croix, les premières ont assez vite disparu. Une tournée dans une cinquantaine de cimetières meusiens n’a en effet rien livré avant les années 1840 même lorsqu’il est assuré que des familles vivaient là et que certains y sont morts. La communauté de Saint-Mihiel, assez importante avant 1870, n’a ainsi laissé aucune trace dans un cimetière pourtant fort vaste.

Deux cas particuliers existent pourtant à Chassey-Beaupré et à Vaucouleurs, en fait des enclos particuliers au sein du cimetière municipal, des carrés mennonites qui ont pour l’instant échappé à la volonté des mairies de relever les tombes anciennes[27]. Ils prouvent trois choses : d’abord qu’il y avait là une communauté relativement nombreuse et organisée, que certaines familles avaient pu atteindre une certaine notabilité et enfin que l’intégration était déjà partielle puisque l’enclos fait quant même partie du cimetière public. A Vaucouleurs, il n’y a d’ailleurs pas de mur de séparation.

3 – 1870 – 1914 : l’assimilation.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, l’intégration voire l’assimilation des anabaptistes va croissant. Surtout après le tournant de la guerre de 1870, elle s’observe d’ailleurs dans l’évolution de leur mode de vie et dans leur manière d’accepter les avancées politiques et sociales du modèle républicain. Dans plusieurs localités, les chefs de familles mennonites ont fait des dons importants afin de permettre à leur commune de payer les amendes imposées par les Prussiens. A Chassey-Beaupré, le patriotisme de Joseph Kennel est par exemple vivement signalé au préfet par le maire et les membres du conseil. Ces événements ont profondément modifié la donne : les anabaptistes peuvent désormais se fixer et pour certains devenir même des notables.

Des notables.

Au début de la IIIe République, à Chassey-Beaupré et dans les villages environnants, les chefs de famille anabaptistes commencent à apparaître dans les archives municipales. Ils sont acceptés dans la commission des impôts, d’abord comme membres suppléants puis comme titulaires. Or, l’étude du cadastre et des matrices fiscales montre au même moment le début d’un important mouvement d’achat de terres. Entre le milieu des années 1870 et 1900, à Chassey, à Neuville-lès-Vaucouleurs, à Sauvigny et à Dompcevrin, localités où des sondages ont été réalisés, des familles mennonites achètent des dizaines de parcelles et constituent progressivement de vastes exploitations agricoles. De fermiers, ils deviennent propriétaires et parfois même les plus gros du village. Ces exploitations qui concentrent de 20 à 40 hectares, une taille importante en Meuse avant la mécanisation, nécessitent beaucoup de main d’œuvre. Si les fils et les frères travaillent sur le domaine, de jeunes cousins viennent aussi y faire leur apprentissage et parfois ils épousent la fille de la famille ou bien ils trouvent une fiancée dans les environs. Et lorsqu’on manque de bras, on embauche quelques catholiques mais on fait également venir des mennonites de Suisse ou de Bavière…

Au nom de la charité chrétienne, certaines de ces fermes, comme celle des Kennel à Chassey, serviront plus tard de lieu d’accueil pour des vagabonds, des prisonniers récemment libérés ou des immigrés du Maghreb[28]. En créant une petite activité industrielle, une usine de chaises, ils ont aussi apporté de l’emploi en milieu rural au moment même où la modernisation agricole poussait beaucoup de jeunes des campagnes au départ. Ces vastes domaines facilitent aussi l’accueil des coreligionnaires lors de la célébration du culte, pour des mariages ou de simples retrouvailles communautaires. Ils prennent ainsi peu à peu le relais des moulins. Leurs propriétaires jouent donc naturellement un rôle croissant au sein des assemblées. Ils constituent une sorte « d’aristocratie mennonite » en cumulant cette prééminence économique avec la fonction d’Ancien. Il n’y a en effet, en principe, pas de pasteurs, donc pas de clergé chez les anabaptistes. Au nom du sacerdoce universel, chacun peut lire les Ecritures et les expliquer aux autres. L’Ancien était en revanche initialement chargé de maintenir la pureté de l’assemblée : il faisait des remontrances à celui qui s’écartait du droit chemin et, au nom de l’Ordnung, il pouvait exclure un des membres de la communauté. Plus sociale que religieuse, la fonction d’Ancien finit pourtant par ressembler à celle des pasteurs qui, à la manière des baptistes américains de l’époque, n’avaient pas fait d’études spécialisées et n’étaient pas des professionnels. La fin du XIXe siècle voit donc l’apparition de lignées d’Anciens qui, comme les Kennel de Chassey, sont à la fois « pasteur », notables et bientôt maires de père en fils.

Des citoyens français !

La Révolution Française a accordé aux anabaptistes la plénitude des droits civiques et le suffrage universel a fait d’eux des citoyens comme les autres. Au début, en vertu du principe de non-mondanité, les mennonites ne se mêlaient pourtant pas du débat politique, ni de discussion, ni de participation. Mais ce principe s’est peu à peu affaibli à mesure que certains chefs de famille devenaient des notables. Déjà sous la Révolution et encore sous l’Empire, des Anciens de Moselle avaient écrit aux autorités et avaient donc entretenu un rapport direct avec le gouvernement. Il serait de la même manière fort intéressant d’étudier les listes électorales afin de guetter le moment où se produit le tournant en matière de participation électorale. La fin de l’Ordre Moral et donc le triomphe des républicains après 1879, puis l’élection du maire par le conseil municipal marquent sans doute un stade essentiel dans leur intégration politique. Dans les années 1880, certains mennonites sont élus au conseil municipal, ils accèdent à une fonction d’adjoint dans les années 1890 avant d’atteindre la fonction de maire au tournant du XXe siècle. A Chassey-Beaupré, les membres de la famille Kennel suivent ce véritable Cursus Honorum avant d’accéder au rang de premier magistrat qu’ils vont ensuite occuper pendant plusieurs générations.

De manière assez commune, des anabaptistes ou tout du moins des descendants de mennonites occupent aujourd’hui des fonctions électives. Daniel Eymann, chef d’une entreprise de transport, maire d’Euville dans les années 1980 et éternel opposant du maire de Commercy témoigne d’ailleurs que certains de ses électeurs, catholiques bons teints et il y avait même le curé, affirmaient voter pour lui parce sa famille était réputée tenir parole[29]. Un grand changement de mentalité s’est donc produit entre l’enquête de 1850 et 1914, un changement facilité par la moindre importance de la question religieuse et les avancées de la question scolaire.

L’intégration et l’accès à la notabilité des responsables communautaires ont en revanche accompagné « l’institutionnalisation » de l’Eglise Mennonite Meusienne, un terme qu’il est possible d’utiliser à la place de celui « d’Assemblée » dès lors que le culte s’est stabilisé hors des fermes, dans une salle officielle, et que le terme de pasteur est devenu courant. A Chassey-Beaupré, au XXe siècle, la municipalité a prêté une salle de classe désaffectée et même l’église du village, autre propriété communale, a commencé à être utilisée pour les enterrements. En 1979, la chapelle de l’ancien couvent des Capucins de Ligny-en-Barrois, mise à disposition par un autre Joseph Kennel, a enfin été transformée en lieu de culte permanent[30].

L’école de la IIIe République a été saisie comme une chance. D’ailleurs la scolarité y est obligatoire de 6 à 13 ans, elle est ouverte aux deux sexes et elle est laïque, ce qui permet de la fréquenter sans problème de conscience. Plus besoin, comme c’était le cas autrefois dans les Vosges, d’entretenir une école communautaire avec un maître soldé par les anabaptistes. Ici, la faiblesse numérique du groupe ne le permettrait d’ailleurs pas. Il est d’ailleurs fort possible que les mennonites aient fréquenté l’école du village bien avant les lois Ferry. Dès les années 1840, l’amitié de Jean Dotveiller pour Désiré Grose, l’instituteur de Beauzée, montre en tout cas qu’aucune barrière n’était infranchissable. Tous les membres du clan Dotveiler savent signer même la grand-mère Magdeleine, pourtant née vers 1780. Sur l’acte de mariage de Joseph Hauter et d’Henriette coexistent des écritures germaniques et françaises. Alors que Jean, témoin de sa sœur, signe d’une manière douce et ronde, Henriette écrit d’une manière qui rappelle le gothique. Certains paraissent donc avoir été alphabétisés en allemand, d’autres en français, ce qui pose au passage la question de la langue pratiquée. Dans la vie quotidienne, certains devaient avoir un accent germanique prononcé alors que d’autres pouvaient passer inaperçus.

Il semble pourtant que la francisation de la communauté se soit réalisée de manière assez précoce. Aucune tombe ne porte d’inscription en allemand comme le prouvent les plus anciennes trouvées à Vaucouleurs et qui remontent aux années 1840. Mais les dalles et donc les épitaphes ont pu être reprises à la fin du XIXe siècle. Les témoignages du début du XXe siècle montrent en revanche que si l’allemand pouvait être parlé à la maison, lu ou connu par tel ou tel Ancien pour ses prêches, il ne s’agissait plus du dialecte originel mais de l’allemand littéraire[31]. Sauf bien sûr en Moselle germanophone, cette évolution était d’ailleurs assez générale et elle est bien visible dans les cimetières anabaptistes. Sauf pour des immigrés récents, venus de Suisse ou de Bavière, l’école laïque et obligatoire ne vient donc rien changer en termes linguistiques. Les archives de l’école communale de Chassey-Beaupré ne signalent ainsi aucun enfant mennonite ne parlant pas français. Certains sont qualifiés par le maître de « bête », d’autres de « très doués » mais comme pour n’importe quel autre élève du cru. Ce que l’école change c’est en revanche les possibilités de promotion sociale, l’instituteur poussant tel ou tel vers les « études ». Par exemple, en 1918, le maître note dans ses registres les noms de ses anciens élèves morts pour la France et il se désole du décès de Louis Kennel, un de ses meilleurs, qu’il aurait bien vu aller plus loin… Ces carrières poussent les jeunes mennonites vers la ville et hors de l’agriculture, vers l’enseignement ou des métiers techniques. Malgré la modernité, on préfère cependant nettement l’ingénierie à la banque ainsi que l’enseignement et notamment l’enseignement agricole.

Tout autant que le suffrage et l’école, la citoyenneté est conditionnée par le service militaire. A l’époque de Napoléon, les responsables des assemblées de l’Est du pays s’étaient déplacés à Paris mais l’empereur avait confirmé la conscription. Dans les faits, beaucoup d’anabaptistes malchanceux au cours du tirage au sort avaient pu servir dans l’intendance et dans le train des équipages[32]. Selon divers auteurs, la conscription aurait poussé de nombreux mennonites à migrer vers les Etats-Unis dans les années 1810- 1840. Si la chronologie semble correcte, les individus identifiés en Amérique ou dans les bases de Jean-François Lorentz ont pour la plupart émigré dans ce laps de temps, surtout autour de 1830 d’ailleurs, les volumes sont aujourd’hui ramenés à la baisse. Pas plus de 700 à 800 seraient partis et le facteur économique pourrait avoir été plus prégnant que le facteur militaire. Jean Séguy pensait quant à lui que la disparition de l’assemblée de Saint-Mihiel, autour de 1870, pouvait avoir été liée au frais engagés par les mennonites voulant échapper au service, la loi permettant à l’époque de payer un remplaçant. Or, l’époque parait bien tardive. En effet, selon les sources meusiennes, plus aucun cas ne pose problème après 1840. Et encore sont-ils rares avant cette période. Sous la Monarchie de Juillet, les archives mentionnent quelques cas d’anabaptistes invoquant une nationalité étrangère, suisse notamment, ainsi que leur « extranéité » pour échapper au tirage au sort. On ne trouve en revanche aucun nom mennonite parmi ceux ayant payé un homme. Le fils aîné d’une famille repérée lors de l’enquête préfectorale de 1850 est d’ailleurs militaire de carrière et même sous-officier. Désigné pour le service qui durait alors sept ans, il s’est réengagé et il est revenu au village en 1842, sans doute en uniforme de sergent, pour assister au mariage de sa sœur. Dans de nombreuses autres familles, les fils se présentent spontanément au recensement puis au conseil de révision, raison pour laquelle nous possédons encore leur description physique. En cas d’absence, si le garçon est placé ailleurs par exemple, le père le représente systématiquement et il existe même des cas de devancement d’appel ou de réengagement.

Il semble donc que le service militaire ne posait plus de problème en Meuse, au moins depuis la Révolution de 1848 et sans doute même depuis la dernière décennie de la Monarchie de Juillet et les sondages réalisés ailleurs en Lorraine indiquent des réalités équivalentes. Les « refusants » ont émigré sous l’Empire ou sous la Restauration, ce qui a eu tendance à uniformiser les comportements de ceux qui sont restés. Enfin, avec la IIIe République, le service militaire universel est venu achever l’action d’intégration de l’école et du suffrage. Le dogme d’une guerre uniquement défensive vanté par les républicains permettait d’ailleurs de l’accepter plus facilement. Les fiches des poilus tués en 1914-1918, accessibles sur le site « Mémoire des Hommes » (secrétariat d’Etat aux Anciens Combattants) mentionnent tout naturellement de nombreux noms mennonites. Tel ou tel combattant, tué dans la Somme ou à Verdun, avait fait son service au début du siècle et était réserviste, comme tout un chacun à l’époque, avant d’être rappelé au moment de la mobilisation générale.

Prénoms et habillements.

Nous n’allons pas détailler ce qui concerne le prénom, ce thème ayant été largement développé dans l’article donné avec madame Wild lors de la dernière livraison de Souvenance Anabaptiste[33]. Retenons juste que les quelques prénoms bibliques habituellement utilisés (Christian, Jean, Joseph…) tendent à s’effacer au profit de prénoms composés ou des appellations à la mode. Les anabaptistes sont ainsi touchés par les nouveaux prénoms typiques du Second Empire ou de la fin du XIXe siècle mais chaque fois avec un retard sur les catholiques.

Les rares photographies dont nous disposons montrent en revanche très bien la rupture qui s’est produite dans l’apparence physique avec notamment l’abandon des signes distinctifs amish. Le costume masculin traditionnel (chemise sans col, veste sans bouton, chapeau large, barbe) est peu à peu abandonné. Vers 1912, la photographie de la famille Esch de la ferme de Clévant (près de Custines), des cousins de ceux de Vaucouleurs, sépare la génération née au milieu du XIXe siècle, qui ne garde d’ailleurs déjà plus que quelques aspects du costume traditionnel, et celle de la fin du siècle qui ne possède plus aucune particularité vestimentaire.

Développement des communautés urbaines et changements démographiques.

Comme les populations ambiantes, les communautés mennonites sont affectées dans la seconde moitié du XIXe siècle par un double changement démographique. L’exode rural conduit bien sûr certains vers la ville mais la coupure induite par ce déplacement provoque aussi des changements dans les comportements. Si des anabaptistes ont quitté la Meuse pour l’intérieur du pays et notamment pour Paris, certains sont aussi mentionnés dès 1850 à Vaucouleurs, à Gondrecourt, à Saint-Mihiel et même à Bar-le-Duc. Il s’agit parfois encore de meuniers voire d’agriculteurs mais aussi de plus en plus d’artisans. A Gondrecourt, les recensements indiquent très tôt la présence d’un cordonnier et d’un menuisier. Comme chez les catholiques, la distanciation des liens familiaux ainsi que la moindre surveillance conduisent à de nouveaux usages : mariages mixtes, concubinage et même naissances illégitimes. Ces dernières ne sont sans doute pas le fruit de l’adultère mais simplement de la cohabitation de couples non mariés[34]. Ainsi, vers 1860 à Saint-Mihiel, deux filles Omel donnent naissance à une douzaine d’enfants illégitimes dont la majorité d’ailleurs décède assez vite. Cela confirme au passage leur niveau social misérable et on comprend qu’aucune tombe n’ait survécu. Si beaucoup de mennonites n’appartenaient pas, loin s’en faut à la bourgeoisie, le fonctionnement communautaire permettait au moins d’échapper à la misère la plus noire. Mais l’urbanisation d’une partie des assemblées et les ruptures dans la tradition ont progressivement isolé certaines familles qui appartiennent désormais, le mot n’est pas trop fort, au « prolétariat ».

Or, la famille Omel est liée à celle du « pasteur » Oesch qui apparaît au même moment dans les sources[35]. Sous le Second Empire, deux responsables se partagent en effet la communauté mennonite du secteur de Saint-Mihiel. L’Ancien, André Gréabill[36], de la ferme de Louvent, est le responsable traditionnel mais il meurt vers 1870. Le culte va néanmoins se poursuivre dans les fermes des alentours. L’autorité traditionnelle paraît cependant concurrencée par celle du pasteur Oesch qui lui réside en ville et tente d’agréger autour de lui les familles sammiéloises. En 1850, il avait écrit au préfet de la Meuse, courrier ensuite relayé au ministre des cultes, en se parant du titre de « pasteur ». C’est quasiment une hérésie à l’époque pour le courant traditionnel d’autant qu’il revendique des autorités un salaire. En ces temps concordataires, c’est ce qui se pratiquait en effet pour les curés, les pasteurs réformés et les rabbins. Outre ses deux paroisses catholiques, la ville possédait alors une petite communauté réformée et une communauté juive qui disposait de sa synagogue, ce qui avait sans doute donné des idées à Oesch soucieux « d’établir » officiellement son Eglise. Mais si le maire avait appuyé la demande, le ministre n’avait pas donné suite.

Conclusion - Scission dans la communauté et crise culturelle.

A bien y regarder et malgré la faiblesse de la documentation disponible, la crise qui affecte l’assemblée mennonite de Saint-Mihiel et d’une manière moins nette celle de Gondrecourt paraît être culturelle. Le raisonnement pourrait même être étendu à l’ensemble de la communauté meusienne. La faiblesse démographique et l’intégration sociale variable des mennonites se doublent d’une rupture dans leur mode de vie. Les familles qui ont créé de vastes fermes, domaines qui sont devenus peu à peu les nouveaux nœuds dans le réseau communautaire, s’intègrent à la République et à la société française tout en arrivant à survivre en tant que communauté. Les familles plus modestes, celles qui sont tentées par des professions artisanales ou par l’exode rural finissent en revanche par ne plus comprendre les premières, d’où la querelle du pasteur et de l’Ancien à Saint-Mihiel, l’un dominant la ville, l’autre les fermes isolées et les moulins. Alors que certains arrivent à conserver un minimum de vie communautaire : cérémonies, mariages arrangés, soutien économique, les premiers sont davantage livrés à eux-mêmes et ils perdent rapidement leurs racines.

A une époque où l’on parle d’identité nationale, sans trop définir les termes et en mélangeant souvent « intégration » et « assimilation », l’exemple des anabaptistes prouve la complexité du phénomène. Contrairement aux Amish d’Amérique du Nord ou au Vieil Ordre Mennonite, leurs cousins français sont devenus « invisibles », ils ne constituent plus une minorité en tant que telle. Si le premier groupe s’est assimilé en digérant les valeurs de la République française voire en saisissant les chances qui lui étaient offertes et il a su trouver une distance, un accommodement avec la société. C‘est ce qui lui a permis de sauvegarder une part de son identité et d’exister toujours comme communauté. L’autre groupe s’est lui complètement assimilé et il a abandonné à la fois le fil de son Histoire personnelle et sa culture. La clef du succès ou de l’échec se trouve sans doute dans la conscience du passé et dans le rôle central des familles.

Frédéric Schwindt, professeur agrégé (cité scolaire Raymond Poincaré à Bar-le-Duc) et docteur en Histoire : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui, tant en Meuse qu’au sein de A.F.H.A.M. (Association Française d’Histoire Anabaptiste-Mennonite), nous ont encouragé ces dernières années à poursuivre nos travaux et notamment M

[2] Est Républicain, Edition de la Meuse du 03 octobre 2009.

[3] Frédéric Schwindt, « La diffusion de la communauté mennonite en France d’après l’étude des patronymes – XVIIe-XXe siècles », La Revue Historique 2009/3 (N°651), p.562-593.

[4] Liste aimablement transmise par le professeur Claude Baecher. Voir la carte ci-contre.

[5] Information obtenue de M. Hege, responsable des archives mennonites à Valdoie.

[6] Jean Séguy, Les Assemblées anabaptistes-mennonites de France, Paris, Editions de l’EHESS, 1977.

[7] Francine Wild, « Les communautés mennonites en Lorraine depuis 1850 : enquête d’après des documents familiaux », Annales de l’Est, N°2 / 2007, pp.233-248. Francine Wild & Frédéric Schwindt, « L’unique témoin d’une communauté silencieuse : le carré protestant « mennonite » du cimetière de Vaucouleurs menacé de disparition », Souvenance Anabaptiste, 2009, p.55-69.

[8] Tous nos remerciements vont à Jean-François Lorentz pour l’ensemble des informations qu’il nous a transmises.

[9] Frédéric Schwindt, La diffusion de la communauté anabaptiste mennonite en France, Op. Cit., p.583.

[10] Source signalée par Hugues Marsat, spécialiste du protestantisme dans l’ouest de la Lorraine.

[11] Il existe une grande variabilité dans l’orthographe des noms, nous les citons donc tels qu’ils ont été découverts dans les sources. Récemment, une ballade de quelques heures en Suisse, dans le massif de l’Emmental puis entre Berne et Belp, nous a en revanche permis de découvrir aux quatre coins des rues et sur les devantures de nombreux Blaser, Mozer, Graber, Kreyenbuhl, Bachmann, Jenni (Geny), Amstutz, Zaugg…

[12] A.D. Meuse 38 V 1 - Courrier du préfet au ministre des cultes en date du 20 janvier 1820. Il est le fils de Christien (Christian) et d’Anne Oppflinger. Les prénoms construits sur la racine « Christ » sont d’ailleurs très caractéristiques. Amstuty = Amstutz / Stutz. L’auteur américain de roman policier Linda Castillo a réutilisé ce nom dans une enquête de son héroïne amish Kate Burkholder.

[13] Jeff Gundy, A Community of Memory: My Days with Georges and Clara, Creative Nonfiction, University of Illinois Press, Urbana and Chicago, 1996, p.1-14. Gundy = Von Gonden, Fongon, Condi…

[14] Recherche avec le concours de Sébastien Poyard.

[15] Enquête en cours sur 500 actes d’options d’individus portant un patronyme mennonite dans le but de dresser une géographie du phénomène et d’examiner si les anabaptistes ont exprimé un sentiment patriotique à l’occasion de la guerre de 1870.

[16] C’est sans doute la Champagne car, après l’achèvement de ce texte, Marie-Jeanne Couget nous a transmis des « nouvelles » de Joseph Doetweiler. Veuf, remarié à Jacobé Roggy à Bar-le-Duc en 1842, il a poursuivi sa carrière de meunier dans la Marne et il est décédé à Ay (51) le 29 novembre 1858. Ce couple à eu une fille, Jacobine en 1834, qui se marie, toujours dans la Marne, à Vassimont et Chapelaine (51) en 1860, avec Pierre Rogy. Celui-ci était resté dans la région alors que ses parents et ses frères et sœurs étaient partis vers l’Algérie en 1856 avec la famille apparentée Roggy, meuniers à Athis (51). Les Dottweiler et les Roggy sur lesquels nous nous étions beaucoup appuyés pour écrire cet article s’étaient donc rencontrés.

[17] Voir la carte intitulée : « L’implantation Anabaptiste Mennonite en Meuse (Fin du XVIIIe siècle – Début du XXe siècle).

[18] Frédéric Schwindt, La diffusion de la communauté anabaptiste mennonite en France, Op. Cit., p.585.

[19] Cette exigence, qui ferait sursauter un mennonite strictement observant, prouve au passage que l’assimilation était déjà en marche.

[20] Archives de la Meuse 38 V 1. Attention, cette enquête comporte des lacunes, la commune de Vaucouleurs n’ayant par exemple pas répondu.

[21] Site familial très intéressant : www.latriburrk.com

[22] Jeff Gundy, A Community of Memory, Op. Cit.

[23] Ils se font d’ailleurs photographier en tenue, ce qui prouve au passage que l’obligation de servir sous les armes n’était déjà plus trop mal vécue.

[24] En 1871-1872, l’option pour l’Allemagne permettait d’être immédiatement libéré des obligations du service militaire. Il reste à mesurer dans quelle proportion ce choix a été effectué.

[25] Michèle Wolf, Lieux d’inhumation mennonites dans l’Est de la France, Deuxième édition, 3 tomes.

[26] Une telle inhumation a encore eu lieu vers 1880 à la ferme de Mortaw, sur le territoire de Rosières-aux-Salines. L’actuel propriétaire montre un endroit appelé « le tombeau des anabaptistes » où a été enterré un couple Springer (note de Francine Wild).

[27] Suite à l’action de Francine Wild, la mairie de Vaucouleurs n’a pour l’instant pas pris de décision définitive et en attendant elle a tout gelé.

[28] L’exemple de Chassey est loin d’être unique. On peut citer en effet la ferme de L’Epina, dans le nord de la Meuse, et celle de Daniel Muller, à Toul après 1920 (note de Francine Wild). Elles fonctionnaient d’une manière identique et elles ont joué, avec leur propriétaire, un rôle notable dans le « revival » mennonite entre les deux guerres mondiales.

[29] Témoignage à l’auteur en 2009.

[30] Si des pratiques assez conservatrices, comme le lavement des pieds qui est une vieille coutume amish, sont mentionnés en Meuse jusqu’après la Seconde Guerre Mondiale, les assemblées locales ont pleinement participé à la renaissance impulsée par des hommes comme Pierre Sommer avec lequel un certains de responsables locaux étaient d’ailleurs en relation. La victoire française en 1918 avaient d’ailleurs permis de renouer des liens avec les communautés alsaciennes et même avec l’Amérique.

[31] Aux Etats-Unis, les Amish ont d’ailleurs assez vite abandonné le Bernois au profit du Pennsylvania Dutch.

[32] Sondage réalisé dans les limites de la sous-préfecture de Château-Salins : la moitié des conscrits mennonites identifiés sous l’Empire servaient dans le train des équipages. Benjamin Esch (voir plus bas la photographie de la famille Esch à Clévant en 1912) s’est occupé de chevaux à l’armée durant la Première Guerre Mondiale, ce qui était une bonne manière d’utiliser les compétences des mennonites en matière d’élevage et de soins des animaux (note de Francine Wild).

[33] Francine Wild & Frédéric Schwindt, « L’unique témoin d’une communauté silencieuse : le carré protestant « mennonite » du cimetière de Vaucouleurs menacé de disparition », Op. Cit.

[34] Frédéric Schwindt, « Des Anges sous le regard de Dieu. Le contrôle de la vertu des filles en Lorraine (XVIIe-XIXe siècle) », Histoire & Sociétés Rurales N°31 – 1er semestre 2009, p.67-96.

[35] Nous mettons ce titre entre parenthèse parce qu’il n’est pas alors familier des mennonites et parce que Oesch se l’attribue lui-même afin d’acquérir une visibilité.

[36] Kreyenbuhl, Krebil, Creabil…